"Le regard de l’analyste" - La sédimentation des barrages : un défi majeur pour l’hydroélectricité

Temps de lecture : min

Chaque année, il est estimé que nous perdons entre 0,5% et 1,5% de la capacité mondiale des barrages-réservoirs en raison de l’accumulation des sédiments fluviaux.

Cet inévitable envasement, phénomène naturel, compromet progressivement la capacité des réservoirs à stocker l'eau, produire de l'électricité et/ou protéger les populations locales contre les inondations. En outre, une accumulation excessive de sédiments, notamment en zone tropicale, favorise la production de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2, dû à la décomposition de matière organique dans un milieu sans oxygène.

Les rivières fonctionnent comme des convoyeurs naturels de sédiments, transportant une variété de matériaux, allant des fines particules d'argile et de limon aux éléments plus lourds comme le sable, le gravier ou des fragments rocheux. Le volume de matériaux transportés, ou «dynamique hydro-sédimentaire» est exprimé en tonnes par unité de temps et unité de surface. Il dépend notamment de plusieurs facteurs : le climat (les précipitations augmentant le débit et la capacité de transport), la géologie du bassin (les terrains meubles étant plus sensibles à l'érosion), la topographie (les pentes fortes favorisant l'érosion) et les activités humaines adjacentes (agriculture, déforestation, urbanisation, …). Pour gérer ce phénomène, les opérateurs hydro énergéticiens adoptent une approche globale combinant : prévention, gestion, et élimination des sédiments.

Limiter les apports de sédiments par la gestion du bassin versant. Pour contenir/limiter l'érosion des sols, plusieurs pratiques de conservation peuvent être déployées. La reforestation permet de stabiliser les sols grâce aux racines des arbres, tandis que la construction de terrasses réduit la vitesse du ruissellement de l'eau (et de fait, la « force érosive» de cette dernière). Il est également possible de construire, en amont, des ouvrages dédiés comme des barrages de retenue pour intercepter les sédiments.

Maîtriser le transit sédimentaire intra-barrage. Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre pour gérer les sédiments accumulés ou en transit. La construction de tunnels et de canaux de détournement permet de rediriger le flux de sédiments en aval, limitant ainsi leur accumulation dans la retenue. Les opérateurs peuvent également procéder à une « chasse de barrage», qui consiste à effectuer des lâchers d'eau à forte vitesse afin d'évacuer les sédiments. Enfin, l'exploitation des « courants de densité », un phénomène naturel dû aux différences de densité entre l'eau chargée en sédiments et l'eau claire, peut être optimisée pour faciliter le transit des sédiments à travers le barrage.

Recourir à des méthodes d’extraction. L'élimination physique des sédiments accumulés peut s'avérer nécessaire lorsque l'envasement compromet significativement le fonctionnement et/ou la rentabilité du barrage. Deux principales techniques de dragage sont communément utilisées. Le dragage mécanique, qui consiste à excaver directement les sédiments à l'aide d'équipements spécialisés, avant de les transporter vers unsite de stockage/valorisation. Le dragage hydraulique, qui utilise des jets d'eau à haute pression pour « fluidifier » les sédiments accumulés en profondeur afin de les pomper hors de la retenue, cette dernière technique étant généralement considérée comme la moins invasive pour l'environnement.

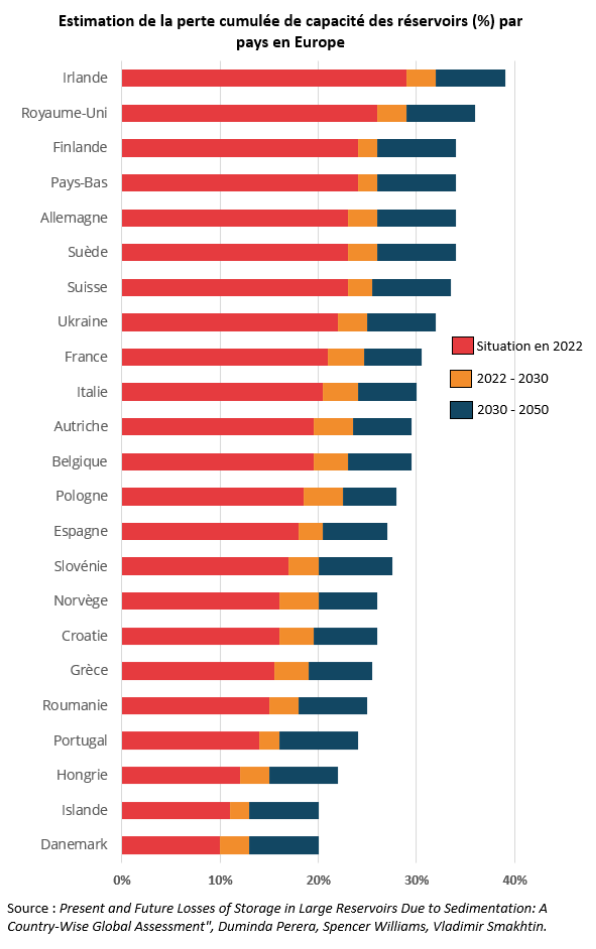

La construction de grands barrages a connu son apogée dans les années 1960 et 1970, avec aujourd'hui près de 60 000 barrages actifs dans le monde. Longtemps ignoré, le problème de la sédimentation a des conséquences importantes, notamment en Europe. Une étude1 menée sur plus de 6 600 grands barrages européens révèle que ces derniers affichent en moyenne une perte de 19% de capacité à fin 2022 (par rapport à la capacité de stockage initiale), tandis que les projections font état d’une perte qui progresserait à 21% d’ici à 2030 et de 28% d’ici à 2050.

Face à cette problématique, les acteurs de la filière multiplient les approches. EDF mise sur la bio-ingénierie, investissant dans la recherche et le développement de techniques innovantes pour stabiliser les berges et réduire l'érosion. Iberdrola privilégie une approche prédictive, utilisant la modélisation hydro-sédimentologique pour anticiper les risques et adapter ses mesures de gestion. De son côté, Verbund se concentre sur l'amélioration des techniques de dragage, en développant des méthodes sélectives tout en recherchant des solutions de restauration du continuum sédimentaire des cours d'eau.

Dans le contexte que nous décrivons, celui d’une Europe souffrant du coût relativement élevé de son électricité, au sein d’un environnement mondial qui se régionalise, nos Perspectives Économiques et Financières nous amènent à penser que ces infrastructures constituent un levier dans un objectif d’assurer plus de sécurité énergétique. Toutefois, les coûts associés restent importants, et constituent autant de limites en matière de compétitivité européenne.

1 : "Present and Future Losses of Storage in Large Reservoirs Due to Sedimentation: A Country-Wise Global Assessment", Duminda Perera, Spencer Williams, Vladimir Smakhtin.

Rédigé par

Félix LAROCHE

Analyste financier et extra financier

Le 04 février 2025